《撒哈拉的故事》中最喜欢的片段

片段一:

去年冬天的一个清晨,荷西和我坐在马德里的公园里。那天的气候非常寒冷,我将自己由眼睛以下都盖在大衣下面,只伸出一只手来丢面包屑喂麻雀。荷西穿了一件旧的厚夹克,正在看一本航海的书。

"三毛,你明年有什么大计划?"他问我。

"没什么特别的,过完复活节以后想去非洲。""摩洛哥吗?你不是去过了?"他又问我。

"去过的是阿尔及利亚,明年想去的是撒哈拉沙漠。"

荷西有一个很大的优点,任何三毛所做的事情,在别人看来也许是疯狂的行为,在他看来却是理所当然的。所以跟他在一起也是很愉快的事。

"你呢?"我问他。

"我夏天要去航海,好不容易念书,服兵役,都告一个段落了。"他将手举起来放在颈子后面。

"船呢?"我知道他要一条小船已经好久了。

"黑稣父亲有条帆船借我们,明年去希腊爱琴海,潜水去。"

我相信荷西,他过去说出来的事总是做到的。

"你去撒哈拉预备住多久?去做什么?"

"总得住个半年一年吧!我要认识沙漠。"这个心愿是我自小念地理以后就有的了。

"我们六个人去航海,将你也算进去了,八月赶得回来吗?"

我将大衣从鼻子上拉下来,很兴奋的看着他。"我不懂船上的事,你派我什么工作?"口气非常高兴。

"你做厨子兼摄影师,另外我的钱给你管,干不干?""当然是想参加的,只怕八月还在沙漠里回不来,怎么才好?我两件事都想做。"真想又捉鱼又吃熊掌。荷西有点不高兴,大声叫:"认识那么久了,你总是东奔西跑,好不容易我服完兵役了,你又要单独走,什么时候才可以跟你在一起?"

荷西一向很少抱怨我的,我奇怪的看了他一眼,一面将面包屑用力撒到远处去,被他一大声说话,麻雀都吓飞了。"你真的坚持要去沙漠?"他又问我一次。

我重重的点了一下头,我很清楚自己要做的事。"好。"他负气的说了这个字,就又去看书了。荷西平时话很多,烦人得很,但真有事情他就决不讲话。想不到今年二月初,荷西不声不响申请到一个工作,(就正对着撒哈拉沙漠去找事。)他卷卷行李,却比我先到非洲去了。

我写信告诉他:"你实在不必为了我去沙漠里受苦,况且我就是去了,大半时间也会在各处旅行,无法常常见到你——。"

荷西回信给我:"我想得很清楚,要留住你在我身边,只有跟你结婚,要不然我的心永远不能减去这份痛楚的感觉。我们夏天结婚好么?"信虽然很平实,但是我却看了快十遍,然后将信塞在长裤口袋里,到街上去散步了一个晚上,回来就决定了。

——结婚记

片段二:

其实,当初坚持要去撒哈拉沙漠的人是我,而不是荷西。

后来长期留了下来,又是为了荷西,不是为了我。我的半生,飘流过很多国家。高度文明的社会,我住过,看透,也尝够了,我的感动不是没有,我的生活方式,多多少少也受到它们的影响。但是我始终没有在一个固定的地方,将我的心也留下来给我居住的城市。

不记得在哪一年以前,我无意间翻到了一本美国的《国家地理杂志》,那期书里,它正好在介绍撒哈拉沙漠。我只看了一遍,我不能解释的,属于前世回忆似的乡愁,就莫名其妙,毫无保留的交给了那一片陌生的大地。

等我再回到西班牙来定居时,因为撒哈拉沙漠还有一片二十八万平方公里的地方,是西国的属地,我怀念渴想往它奔去的欲望就又一度在苦痛着我了。

这种情怀,在我认识的人里面,几乎被他们视为一个笑话。

我常常说,我要去沙漠走一趟,却没有人当我是在说真的。

也有比较了解我的朋友,他们又将我的向往沙漠,解释成看破红尘,自我放逐,一去不返也——这些都不是很正确的看法。

好在,别人如何分析我,跟我本身是一点关系也没有的。

等我给自己排好时间,预备去沙漠住一年时,除了我的父亲鼓励我之外,另外只有一个朋友,他不笑话我,也不阻止我,更不拖累我。他,默默的收拾了行李,先去沙漠的磷矿公司找到了事,安定下来,等我单独去非洲时好照顾我。他知道我是个一意孤行的倔强女子,我不会改变计划的。

在这个人为了爱情去沙漠里受苦时,我心里已经决定要跟他天涯海角一辈子流浪下去了。

那个人,就是我现在的丈夫荷西。

这都是两年以前的旧事了。

荷西去沙漠之后,我结束了一切的琐事,谁也没有告别。上机前,给同租房子的三个西班牙女友留下了信和房租。关上了门出来,也这样关上了我一度熟悉的生活方式,向未知的大漠奔去。

飞机停在活动房子的阿雍机场时,我见到了分别三个月的荷西。

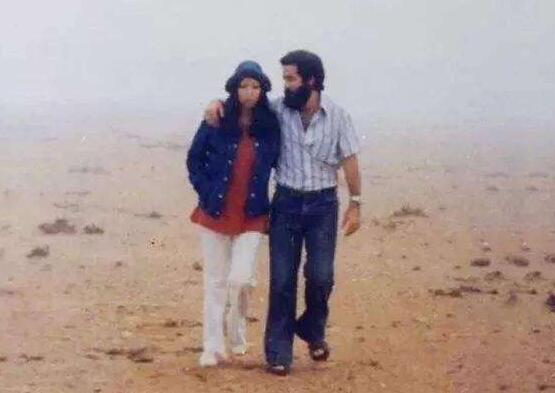

他那天穿着卡其布土色如军装式的衬衫,很长的牛仔裤,拥抱我的手臂很有力,双手却粗糙不堪,头发胡子上盖满了黄黄的尘土,风将他的脸吹得焦红,嘴唇是干裂的,眼光却好似有受了创伤的隐痛。

我看见他在这么短暂的时间里,居然在外形和面部表情上有了如此剧烈的转变,令我心里震惊的抽痛了一下。

我这才联想到,我马上要面对的生活,在我,已成了一个重大考验的事实,而不再是我理想中甚而含着浪漫情调的幼稚想法了。

从机场出来,我的心跳得很快,我很难控制自己内心的激动,半生的乡愁,一旦回归这片土地,感触不能自己。

撒哈拉沙漠,在我内心的深处,多年来是我梦里的情人啊!

我举目望去,无际的黄沙上有寂寞的大风呜咽的吹过,天,是高的,地是沉厚雄壮而安静的。

正是黄昏,落日将沙漠染成鲜血的红色,凄艳恐怖。近乎初冬的气候,在原本期待着炎热烈日的心情下,大地化转为一片诗意的苍凉。

荷西静静的等着我,我看了他一眼。

他说:"你的沙漠,现在你在它怀抱里了。"

我点点头,喉咙被梗住了。

"异乡人,走吧!"

荷西在多年前就叫我这个名字,那不是因为当时卡缪的小说正在流行,那是因为"异乡人"对我来说,是一个很确切的称呼。

因为我在这个世界上,向来不觉得是芸芸众生里的一份子,我常常要跑出一般人生活着的轨道,做出解释不出原因的事情来。

风里带过来小女孩们游戏时发出的笑声。

有了人的地方,就有了说不出的生气和趣味。

生命,在这样荒僻落后而贫苦的地方,一样欣欣向荣的滋长着,它,并不是挣扎着在生存,对于沙漠的居民而言,他们在此地的生老病死都好似是如此自然的事。我看着那些上升的烟火,觉得他们安详得近乎优雅起来。

自由自在的生活,在我的解释里,就是精神的文明。

生命的过程,无论是阳春白雪,青菜豆腐,我都得尝尝是什么滋味,才不枉来走这么一遭啊!

人,真是奇怪,没有外人来证明你,就往往看不出自己的价值。

——白手起家

相关推荐

无相关信息